Wortgeschichte

Herkunft

Das Substantiv Außenseiter ist in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts erstmals belegt. Auch wenn mit dem Substantiv Außenseite (vgl. 2DWB

3, 1413)

eine deutsche Ausgangsbasis vorhanden ist, kann Außenseiter als Lehnübersetzung des englischen Worts outsider gelten. Die Bildung outsider jemand, der außerhalb von etwas ist/steht

geht auf älteres outside (auf der) Außenseite

zurück und ist seit etwa 1800 im Englischen in verschiedenen übertragenen Bedeutungen gebräuchlich (vgl. 3OED unter outsider, n.).

Diese Bedeutungen sind auch für die jüngere deutschsprachige Bildung Außenseiter bezeugt.

An der Außenseite

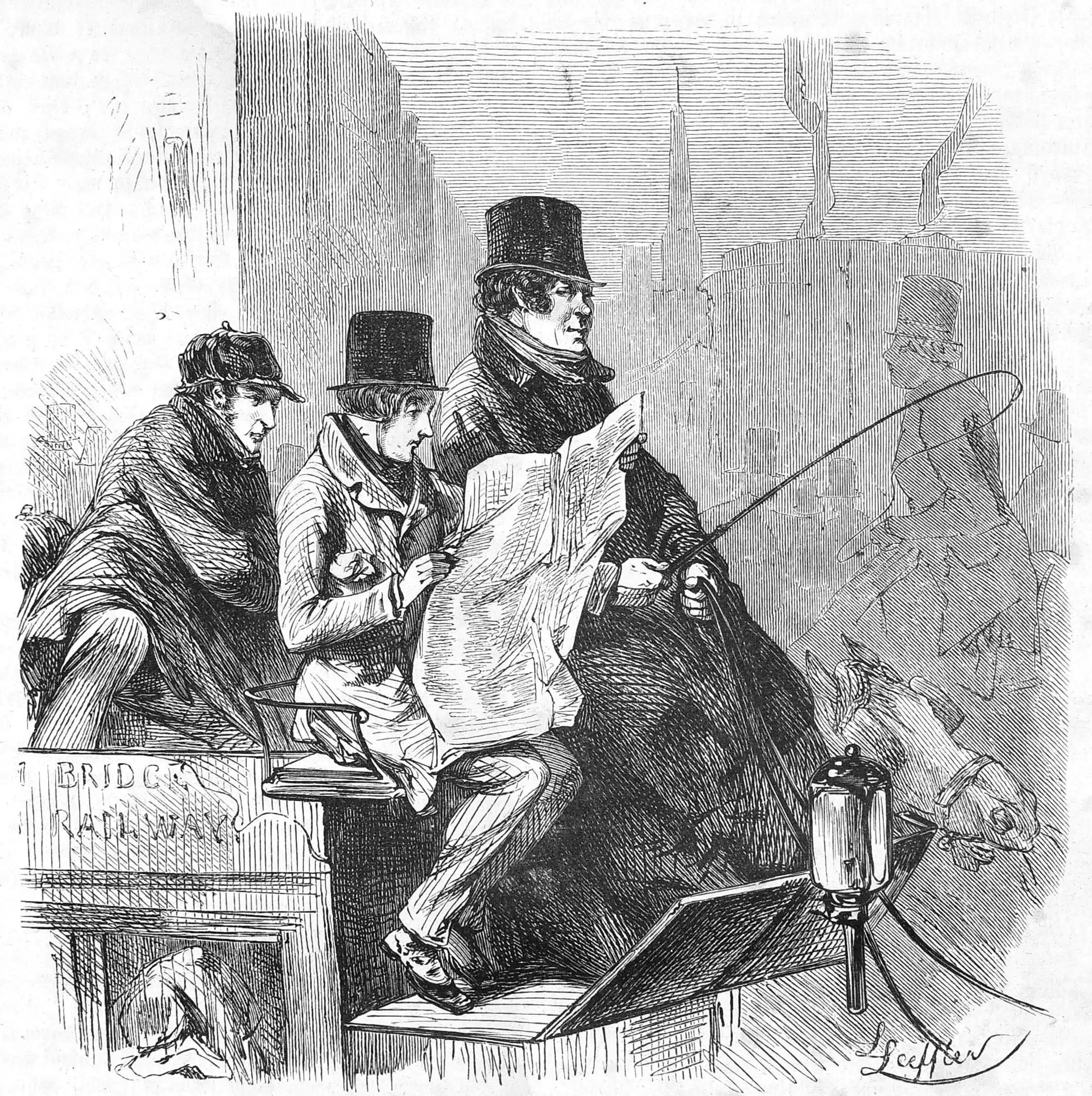

Abb. 1: „Bilder aus dem Londoner Verkehrsleben“ (Die Gartenlaube 7, 1866, S. 108)

Wikimedia Commons (wikisource.org) | Public Domain Mark 1.0

Die ältesten Belege für Außenseiter finden sich in einem Bericht über eine Reise in England aus den 1830er Jahren (1837a). Der Autor des Textes orientiert sich bei der Verwendung offenbar am Gebrauch von englisch outside in dem von ihm bereisten Land (1837b; vgl.

3OED unter outside, n. 2c).

In diesem Reisebericht wird mit der Bildung Außenseiter eine Person bezeichnet, die auf der Außenseite eines Kutschbocks sitzt . Im Englischen ist die allgemeinere Lesart Person, die sich physisch an der Außenseite befindet

für outsider allerdings zuerst für das Jahr 1857 belegt (vgl.

3OED unter outsider, n. 1b).

Es ist jedoch von einem früheren Gebrauch auszugehen, denn selbst im deutschen Kontext begegnet das fremdsprachliche Wort in konkreter Bedeutung bereits 1852. Insgesamt bleibt der Gebrauch der deutschen Bildung Außenseiter in dieser Lesart selten (1866a, dazu Abb. 1; auf Himmelskörper bezogen: 1998, 2014).

Mit wenig Aussicht auf Erfolg

Seit dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts begegnen Verwendungen von Außenseiter im Bereich des Sports: Zuerst wird das Wort im Pferdesport in der Bedeutung Rennpferd mit geringen Siegchancen

gebraucht (1874, 1932, 2003a). Es ist von einer neuen Lehnübersetzung von englisch outsider auszugehen: Im Englischen ist das Wort outsider im Bereich des Galopprennsports seit den 1830er Jahren als Antonym zu favourite Spitzenreiter im Pferderennen

gebräuchlich (vgl.

3OED unter outsider, n. 2). Die Bedeutung von Außenseiter bzw. Outsider im Bereich des Pferdesports beruht vermutlich auf dem Aspekt der äußeren Positionierung: Das Pferd mit den geringsten Chancen musste früher auf der ungünstigen Außenbahn laufen, also auf der Außenseite des stärkeren Hauptfeldes. Heute ist das Bedeutungsmerkmal außen laufend/startend

nicht mehr erkennbar – die Startboxen werden beim Galopprennen ausgelost.

Abb. 2: Plakat „Magdeburger Rennverein: Eröffnungsrennen zu Magdeburg“ (um 1913)

Staatliche Museen zu Berlin, Kunstbibliothek / Dietmar Katz (smb.museum) | Public Domain Mark 1.0

In der Berichterstattung über Pferderennen treten Outsider (eingedeutscht in Großschreibung) und die Lehnübersetzung Außenseiter bedeutungsgleich auf, oft auch im Kontext mit dem Antonym FavoritWGd (1888, 1918). Die deutsche Bildung ist jedoch bald deutlich gebräuchlicher. Auch in seit dem beginnenden 20. Jahrhundert vermehrt bezeugten Komposita sind beide Bildungen bedeutungsgleich als Bestimmungswort vertreten, zum Beispiel in Außenseitersieg und Outsidersieg (1904, 1937), Außenseiterwette und Outsiderwette (1908b, 1914), Außenseiterchance und Outsiderchance (1908a, 1953).

Um 1930 erfährt das Wort eine Bedeutungserweiterung: Außenseiter wird im Sportbereich in der Lesart Teilnehmer an einem Wettbewerb mit geringen Siegchancen

verwendet. Mit dem Wort werden Sportler oder Teams bezeichnet, bei denen man (zum Beispiel aufgrund vorheriger schlechter Leistungen) nicht davon ausgeht, dass sie den jeweiligen Wettkampf gewinnen werden (1929, 1933, 1964). In diesem Verwendungszusammenhang begegnet häufig die Verbindung krasser Außenseiter (z. B. 2007 im Kontext mit dem bedeutungsähnlichen Lehnwort UnderdogWGd).

Das Wort Außenseiter und sein Antonym FavoritWGd haben eine vergleichbare Bedeutungsentwicklung durchlaufen, wobei Favorit etwas früher im Zusammenhang mit Sportwettkämpfen Verwendung findet. Ebenso wie Favorit hat auch Außenseiter eine Bedeutungserweiterung auf außersportliche Bereiche erfahren. Das Wort bedeutet hier Kandidat, der sich voraussichtlich nicht gegen Konkurrenten durchsetzen wird

(1926, 2003b).

Nicht dazugehörend

Um 1900 sind Gebräuche von Außenseiter mit dem zentralen Bedeutungsmerkmal sich außen/außerhalb befinden

bezeugt; im Unterschied zur frühen, selten vorkommenden, konkreten Verwendung wird das Wort nun abstrakt gebraucht. Als Ausdruck der Wirtschaftssprache bezeichnet Außenseiter Personen oder Unternehmen, die bestimmten Verbänden, Kartellen oder der Börse nicht angehören und von diesen unabhängig sind. Das Wort wird seit der Jahrhundertwende in der Lesart verbandsfremdes, unabhängiges Nichtmitglied

synonym zum älteren Outsider verwendet (1903, 1912; vgl. die Komposita Außenseiterfabrik 1931 und Outsiderwerk 1910). Das englische Wort hat bereits seit den 1860er Jahren in der Lesart Nichtmitglied

Eingang in deutsche Texte gefunden (1861, 1866b; vgl. hierzu Stiven 1936, 98).

Während der Gebrauch im Bereich des Wirtschafts- und Handelswesens als fachsprachlich einzuschätzen ist, wird Außenseiter (und bedeutungsgleich Outsider) in der ebenfalls um die Jahrhundertwende auftretenden Lesart Nichtfachmann, Laie

eher allgemeinsprachlich und in vielfältigeren Zusammenhängen (Kunst, Literatur, Wissenschaft) verwendet (1896, 1905, 1925a, 1927). Mit Bezug auf das Verwaltungswesen wird das Wort gebraucht, um eine Person zu bezeichnen, die keine klassische Ausbildung in dem betreffenden Bereich absolviert hat (1923). Außenseiter steht hier im Kontext mit dem synonym gebrauchtem Wort Laie (1907). Heute würde man von Seiteneinsteigern oder Quereinsteigern sprechen.

Zudem bezeichnet Außenseiter seit dem beginnenden 20. Jahrhundert bis heute eine Person, die nicht zu einer bestimmten sozialen Gruppe gehört. Auf den konkreten Sinn von Außenseiter zurückgehend lässt sich sagen, dass das Wort solche Personen (auch Länder, Unternehmen o. ä.) beschreibt, die eine randständige bzw. isolierte Position einnehmen, da sie sich außerhalb von zusammengehörigen Gemeinschaften befinden (z. B. 2016). In deutschsprachigen Texten ist zunächst Outsider in dieser Lesart bezeugt (1879; vgl. auch

3OED unter outsider, n. 1c).

Die ersten nachweisbaren Gebräuche von Außenseiter in der Bedeutung Person, die einer bestimmten (sozialen) Gruppe, Gemeinschaft nicht angehört

begegnen in literarischen Texten: Im Jahr 1900 macht ein Lustspiel mit dem Titel Der Aussenseiter auf sich aufmerksam – die Aufführung des Stückes ist wegen der Darstellung sittenwidriger Zustände

zunächst verboten (vgl. 1901). Zwar wird im Text selbst der Ausdruck Outsider verwendet, um die Person zu bezeichnen, die nicht reingehört in das beschriebene Milieu, und für das Wort Außenseiter wird auf die Verwendung im Pferdesport hingewiesen; der Autor spielt im Titel des Schauspiels jedoch offensichtlich mit den verschiedenen Verwendungsweisen des Worts. Insgesamt finden sich viele Nachweise in literarischen oder künstlerischen Zusammenhängen. Die Figur des Außenseiters, der nicht in die Gesellschaft, sein Umfeld oder in seine Zeit passt, spielt hier als Symbol für Unangepasstheit und individuelle Freiheit eine wichtige Rolle (z. B. 1906, 1928, 2011).

Das Wort begegnet in dieser Lesart in Wortbildungen wie Außenseitertum (1920) und außenseiterisch in der Art eines Außenseiters

(1985) und als Bestimmungswort in dem Kompositum Außenseiterrolle Rolle, in der man nicht in eine Gruppe integriert ist

(z. B. 1973). Typische Verbindungen sind: Außenseiter der Gesellschaft (1952) bzw. gesellschaftlicher Außenseiter (1979b), ewiger Außenseiter (2001b), sozialer Außenseiter (2021) sowie (immer) Außenseiter bleiben/sein (2000).

Wortfeld

Die Wörter Außenseiter und Outsider werden, wie beschrieben, in allen Bedeutungen synonym verwendet. Im Hinblick auf die Bedeutung Person, die einer bestimmten Gruppe nicht angehört

sind zudem Bildungen wie Eigenbrötler, Einzelgänger und auch Sonderling als (teil)synonyme Wörter zu benennen (1975, 1995, 1996). Als Antonyme können Mitglied Angehörige/r einer Gemeinschaft

und Etablierter in der Lesart Person, die einen sicheren Platz innerhalb einer bürgerlichen Ordnung, Gesellschaft innehat

genannt werden. Im Bereich des Sports wird UnderdogWGd synonym, die Ausdrücke FavoritWGd und SpitzenreiterWGd antonymisch gebraucht. Auch die Bildung Innenseiter wird bisweilen als Antonym zu Außenseiter verwendet (1925b, 2010).

In diesem Zusammenhang ist noch auf das Lehnwort Insider hinzuweisen, das zwar formal als Gegenwort zu Outsider angesehen werden kann, jedoch semantisch nicht das gegensätzliche Bedeutungsspektrum von Outsider abdeckt. Insider, im Englischen eine Ableitung von inside innerhalb, innen

(vgl. 3OED unter insider, n.

) wird im 19. Jahrhundert im Deutschen singulär verwendet (1866b mit Bezug auf englische Verhältnisse und dort mit privilegiertes Mitglied erklärt).

Geläufig wird Insider seit den späten 1950er Jahren zunächst im Börsen- und Bankenwesen, wo es seitdem in der Bedeutung Person, die aufgrund ihrer beruflichen Stellung über nicht allgemein zugängliche (betriebsinterne) Informationen eines Unternehmens verfügt

gebraucht wird (1958; vgl. Anglizismen-Wb. 2, 704). Hierzu gehören auch die seit den 1960er Jahren bezeugten Komposita Insider-Geschäft, Insider-Handel, Insider-Information und Insider-Tipp (1965). Neben diesem im Wirtschaftsleben angesiedelten Hauptgebrauch wird Insider in der allgemeineren Lesart Person, die über interne Informationen auf einem bestimmten Gebiet verfügt bzw. in bestimmte Angelegenheiten eingeweiht ist

, zum Beispiel in der Verbindung etwas ist nur Insidern ein Begriff verwendet (1971, 1993b, 2001a).

Der Gebrauch von Insider in der Bedeutung (witzige) Bemerkung, die auf einer Anspielung basiert und nur von Personen mit bestimmten Vorkenntnissen verstanden werden kann

ist jünger und als umgangssprachlich zu bewerten (2015). Möglicherweise handelt es sich um eine Kürzung aus Insider-Anspielung oder Insider-Witz (1979a, 1993a; vgl. dazu auch englisch inside-joke).

Literatur

Anglizismen-Wb. Anglizismen-Wörterbuch. Der Einfluß des Englischen auf den deutschen Wortschatz nach 1945, begründet von Broder Carstensen, fortgeführt von Ulrich Busse. Bd. 1–3. Berlin/New York 1993–1996.

1DFWB Schulz, Hans/Otto Basler: Deutsches Fremdwörterbuch. Weitergeführt im Institut für deutsche Sprache unter der Leitung von Alan Kirkness. Bd. 1–7. Straßburg bzw. Berlin 1913–1988. (owid.de)

2DWB Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm. Neubearbeitung. Hrsg. von der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften (vormals Deutsche Akademie der Wissenschaften) und der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen. Bd. 1–9. Stuttgart 1983–2018. (woerterbuchnetz.de)

DWDS DWDS. Der deutsche Wortschatz von 1600 bis heute. (dwds.de)

3OED Oxford English Dictionary. The Definite Record of the English Language. Kontinuierlich erweiterte digitale Ausgabe auf der Grundlage von: The Oxford English Dictionary. Second Edition, prepared by J. A. Simpson and E. S. C. Weiner, Oxford 1989, Bd. 1–20. (oed.com)

Stiven 1936 Stiven, Agnes Bain: Englands Einfluß auf den deutschen Wortschatz. Diss. Marburg 1935. Zeulenroda 1936.

Belegauswahl

Isensee, Emil: Reisen in Schottland, England, Frankreich und Deutschland. Nord-West-Europäische Briefe. Skizzen aus dem Leben der Natur, Kunst und Wissenschaft. Berlin 1837, S. 110. (google.de)Wir Außenseiter konnten indeß still sein. Wir sahen auch kaum noch menschlich aus. Die scharfe Luft und der Kohlenstaub, den wir, besonders vorn am Wagen aus Newcastles Kohlenwerken, […]also gewiß aus erster Hand, empfingen, hatte so diabolisch auf unsere Gesichtsfarbe gewirkt, […]daß wir schon deshalb die letzten Scenen aus Don Juan und Armide mit seltenem eclat geben konnten.

Isensee, Emil: Reisen in Schottland, England, Frankreich und Deutschland. Nord-West-Europäische Briefe. Skizzen aus dem Leben der Natur, Kunst und Wissenschaft. Berlin 1837, S. 102. (google.de)Reise nach Edinburg. Outside? Inside? (wählen Sie die Innen= oder die Außenseite des Wagens?) rief ein Schreiber, durch das kleine Fenster der Expedition der Stage coach uns zu, als eine Schnellkutsche auch schon vorrollte. […]Outside wurde vorgezogen, theils um bei der Fahrt das Land zu sehen, theils um meiner hohen Gefährtin, die die Billigkeit ungemein liebte, in dieser Aeußerlichkeit nachzugeben.

Morgenblatt für gebildete Stände 46, 25. 1. 1852, Nr. 4, S. 84. (google.de)[…]Der erste Strahl der Morgensonne röthete eben den Rauch, welcher aus dem Hochofen zu Seaforth emporstieg, als ich auf dem nach Liverpool gehenden Omnibus Platz nahm; der Nordwind blies uns „outsiders“ so rauh in die Augen, […]daß nach den ersten zwei Minuten nur vierzehn Nasenspitzen von dem Daseyn eben so vieler menschlichen Wesen auf dem Dache des vergoldeten Rollhäuschens Zeugniß ablegten.

Noback, Friedrich: Allgemeines Börsen- und Comptoirbuch. Erster Band: Actien und Fonds. Leipzig 1861, S. 285. (books.google.de)In England heißen die außerhalb der Fonds= und Actienbröse (der besondern Stock Exchange) handelnden Spekulanten, welche nicht förmliche „Mitglieder“ (Members) derselben sind, Stags (Hirsche), bisweilen auch Outsiders (von Outside, Außenseite).

Die Gartenlaube 14 (1866), S. 110. [DWDS] (wikisource.org)Bunt und in allen möglichen Farben, wie die „Bus“ bemalt sind […], oft „full inside“ (voll inwendig) und auf dem „top“ oben mit malerisch gruppirten und zum Theil hinter großen frisch gekauften Zeitungen versteckten „Außenseitern“ besetzt, […]mit dem dramatischen Elemente des „Cads“ hinten und dem philosophisch-contemplativen des driver, Treibers oder Kutschers, vorn hoch auf seinem Throne (neben welchem nicht blos der eine Zeitungsleser unserer Abbildung, sondern vier Platz haben und „hohe Politik“ treiben können).

Die Gartenlaube 14 (1866), S. 719. [DWDS] (wikisource.org)So wimmelt denn der Tattersall von den mit diesem traurig=süßen Geschäft befaßten professionellen Buchmachern (book-makers) aller Grade: – Zugänge und Vorhöfe von der Masse der Outsiders, d. h. Nichtmitglieder, der Subscription=Room von den Insiders, d. h. den privilegirten Mitgliedern.

Zentral-Blatt für die Gesammt-Interessen des Deutschen Sport 12, 12. 9. 1874, Nr. 37, S. 324. (google.de)[...] dass in den Wetten eine totale Revolution hervorgerufen und als die besten Aussenseiter im Rennen Leolinus und Trent vielbegehrte Namen auf der Liste sind.

Die Grenzboten 38/3 (1879), S. 151. (deutschestextarchiv.de)Es sind die Vorbereitungen zu einem großen Campmeeting der Methodisten, […]das acht Tage vorher in den Farmen und Dörfern der Gegend angesagt worden ist.Der eingezäunte Raum ist ihre Kirche, die Rednerbühne an der Eiche wird als Kanzel dienen, die Bank vor ihr ist der „Bußsitz", wo die Erweckten Platz nehmen, um den herzugekommenen Wanderpredigern ihre Sünden zu bekennen und getröstet zu werden. Die zusammengerollten Baumstämme sollen die Kirchenstühle sein. Die Gruppe von Männern neben der Kanzel besteht ans Predigern und Aeltesten, und die Leute drüben beim Branntweinfasse und beim Tanze sind Outsiders Ungläubige, Gegner der frommen Versammlung, Rowdies der Nachbarschaft, gekommen, um den Gottesdienst, der beginnen soll, zu verlachen, zu verspotten und womöglich zu stören.

Emscher Zeitung 14, 15. 8. 1888, Nr. 190, S. 2. (deutsche-digitale-bibliothek.de)Siegt der Favorit, also dasjenige Pferd, auf das am meisten gewettet, so ist natürlich der Gewinn ein kleiner, während bei dem unerwarteten Siege eines „Außenseiters“ die Gewinnsumme oft sehr beträchtlich ist.

Drews, Arthur: Über das Verhältnis der Naturwissenschaft zur Naturphilosophie. Eine akademische Antrittsrede. Berlin 1896, S. 85. (books.google.de)Man hält Herrn Professor Drews für einen „Outsider“, […]und damit glaubte man an der höchsten Stelle unserer theologischen Wissenschaft, wie sie heute unter uns vertreten wird, ihm nicht die Ehre einer persönlichen Debatte antun zu sollen. Nun, ich meine, wenn er ein Outsider ist, so war auch Jesus ein Außenseiter, wenn er überhaupt gelebt hat; […]und unser berühmter Theologe wird doch diesen „Außenseiter“ in Galiläa, der nicht bei den Theologen Jerusalems in die Schule ging, der auch nicht die nötigen Papiere hatte, die sonst legitimieren, der nichts Zunftmäßiges an sich trug, der nicht redete wie die Schriftgelehrten, aber den Eindruck gemacht haben soll, daß er „Macht“ habe – er würde doch wohl ihm nicht die Aufmerksamkeit weigern.

Jaffé, Richard: Der Aussenseiter. Lustspiel in einem Akt. Berlin 1900, S. 20, 33–34.Lottchen. Wir werden ihn den Outsider nennen! Gustchen. Was ist denn das, Lottchen? Lottchen. Einer der gar nicht reingehört. […]

Gustchen. Wissen Sie, wie wir Sie nennen? [...] Gustchen. Den Outsider. Ottfried. Ah! Wissen Sie denn auch, was der Name bedeutet, Comtesse? Gustchen. Lottchen sagt, einer, der nicht hinein gehört. Lottchen. Sein Sie mir nicht böse. Ottfried (lacht). Im Gegentheil, ich bin Ihnen dankbar, Comtesse. Gott sei Dank, ich gehöre hier nicht hinein; und Sie Comteß Lottchen, und Sie, Comtesse Gustchen, Sie gehören hier auch nicht hinein. Kommen Sie, wir drei wollen uns die Hand drauf geben, daß wir nicht hineingehören. – Gustchen. Ach ja! Ottfried [...] Aber ein Außenseiter ist doch noch etwas anderes. Ein Außenseiter hat zwar beim Rennen nur geringe Chancen, aber mitunter macht er das Rennen doch und gewinnt den Preis, wie Comteß Lottchen?

Verhandlungen des Reichtstags. Stenographische Berichte. 37. Sitzung, 30. 1. 1901, S. 1022. (digitale-sammlungen.de)ein zweites Stück, das die Zensur im Anfang beanstandet hat, und das erst durch eine treffliche Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts freigegeben wurde, ist das Lustspiel von Jaffé „Der Außenseiter“, eine feine, ganz harmlose Szene. […]Der Inhalt derselben ist kurz folgender: Das Stück beleuchtet die Sport= und Lebewelt und zeigt, wie ein edel angelegter, adeliger Offizier in dieser Gesellschaft unter Umständen zu Grunde gehen kann. Es ist ein Stück, das entschieden etwas beeinflußt worden ist durch den Prozeß gegen die „Harmlosen“. Der Oberpräsident macht nun geltend, daß es dem Stücke an dem Hauptsächlichsten fehle, damit derartige Stücke genehmigungsfähig würden, nämlich im Stücke selbst liegende augenfällige Kennzeichnung der geschilderten Zustände als unsittlich und mißbilligend. ... Die Darstellung des Zensors ist eine ganz unrichtige; der Offizier erkennt nämlich selbst die Lüderlichkeit dieses ganzen Milieus, in das er hier gerathen ist, und er sagt selbst, er gehört nicht in diese Kreise hinein.

Verhandlungen des Reichtstags. Stenographische Berichte. 273. Sitzung, 4. 3. 1903, S. 8386. [DWDS] (digitale-sammlungen.de)Ueberall verfehmt man die outsider oder, wie das deutsche Wort dafür heißt, Außenseiter. Diese werden von den Unternehmerkartellen nicht besser beurtheilt und behandelt als von den Arbeitern, die doch einen ganz anderen Kampf ums Dasein zu führen haben als Sie, die Unternehmer.

Berliner Tageblatt 33. 4. Beiblatt, 29. 5. 1904, Nr. 268, o. S. (deutsche-digitale-bibliothek.de)Daß heute wie im Vorjahre ein Ex voto aus dem Hintergrunde auftauchen und einen Outsidersieg landen könnte, ist kaum zu befürchten.

Verhandlungen des Reichstags. Stenographische Berichte. 148. Sitzung, 24. 2. 1905, S. 4768. [DWDS] (digitale-sammlungen.de)Seitens der Herren Vertreter der Reichs=Post= und =Telegraphenverwaltung wurde demgegenüber darauf hingewiesen, daß es doch unangebracht sei, einem Außenseiter ein kompetentes Urteil über die Bedürfnisse des Postverwaltungsdienstes zuzuschreiben bezw. einen bestimmenden Einfluß auf den Gesamtorganismus dieses Ressorts einzuräumen.

Hermann, Georg: Jettchen Gebert. In: Ders.: Werke in Einzelbänden. Hrsg. von Christian Klein. Göttingen 2022 [1906], S. 107.[…]Und dann, Sie wissen ja nicht, wie wir hier betrachtet werden. Sie sind nur solche Art Wundertier heute abend gewesen, wenn Sie nicht der Feind selbst waren. Wir sind die Außenseiter von Derby, – wir gehören nicht zu denen da. Ein Franzose und ein Engländer, von denen keiner die Sprache des anderen kann, kommen besser und leichter zusammen als wir und die. […]Für die gibt es nur eins: Habe einen Beruf, – sei etwas – mache Geld!

Die Grenzboten 66/3 (1907), S. 65. (deutschestextarchiv.de)Schon daß Außenseiter, wie Laien und Juristen, die Stellen besetzten, die für die Verwaltungsbeamten bestimmt waren, oder daß bei der Auswahl aus den eignen Reihen nicht die Tüchtigkeit, sondern der Zufall entschied, mußte dies bewirken.

Leipziger Tageblatt und Handelszeitung 102, 27. 3. 1908, Nr. 86, o. S. (deutsche-digitale-bibliothek.de)Ewähnt sei noch, daß Mr. J. M. Kerne, der auch in Deutschland bekannte Rennmann und Gentlemanrider, im Rennen durch „Johnstown Lad“ (62 1/2 kg, E. Driscoll) vertreten ist, der gar keine schlechte Outsiderchance besitzt.

Kölner Local-Anzeiger 22, 2. 10. 1908, Nr. 272, S. 6. (deutsche-digitale-bibliothek.de)Hohe Wetten wurden, wie stets, während der internationalen Woche in Maisons Laffitte abgeschlossen; von einer besonders glücklichen Außenseiterwette am Tage der Eröffnung, 21. September, berichtet Auteuil-Longchamp. […]Danach hat ein junger Sportsmann den Sieger im Handicap de la Tamise, den sechsjährigen Borar, mit 50 zu 1 gewettet, und zwar mit einem Einsatz von 150 Louis. Er gewann demnach infolge des Sieges dieses Pferdes 7500 Louis, oder 150 000 Frs., ein auch für französische Renn= und Wettverhältnisse ganz nettes Sümmchen.

Verhandlungen des Reichstags. Stenographische Berichte. 35. Sitzung, 14. 2. 1910, S. 1224. [DWDS] (digitale-sammlungen.de)Hält nun das Syndikat die Preise hoch, geben die ihm angehörigen Werke hohe Dividenden, so entstehen Outsiderwerke, die zunächst günstiger dastehen als die syndizierten Werke; […]denn sie haben die Vorteile der hohen Preise und unterliegen nicht den Förderbeschränkungen und Lasten des Syndikats.

Bayerisches Brauer-Journal 22, 28. 5. 1912, Nr. 22, S. 218. (digitale-sammlungen.de)Es ist deshalb unverständlich, daß es noch immer Brauer gibt, die Außenseiter bilden und gegen die Bestrebungen der Organisationen ankämpfen.

Verhandlungen des Reichstags. Anlagen zu den Stenographischen Berichten. Bd. 305. Berlin 1914, S. 73. [DWDS] (digitale-sammlungen.de)Die Differenzierung in der Behandlung der Favorit= und der Outsiderwetten entspricht den Interessen des Rennwesens, welche die größtmögliche Förderung des Setzens auf Favoritpferde erheischen.

Schnitzler, Arthur: Jugend in Wien. Eine Autobiographie. In: Oliver Simons (Hrsg.): Deutsche Autobiographien 1690–1930. Berlin 2004 [1918], S. 60069. [DWDS]man […]kannte die Farben der Ställe, das Pedigree der Rennpferde, hatte seine Lieblinge unter den Besitzern, den Reitern, den Pferden, wußte von ihren letzten Siegen und Niederlagen, erwog sorgfältig und fachmännisch ihre Chancen von heute und wettete dilettantisch und hazardfroh, um mit einem Schlage ein reicher Mann zu werden, für alle Fälle lieber auf den Outsider als auf den Favorit.

Tucholsky, Kurt: Schriftsteller. In: Ders.: Werke – Briefe – Materialien. Berlin 2000 [1920], S. 1913. [DWDS]Es ist auch nicht richtig, daß eine straffe Schriftstellerorganisation wegen des Außenseitertums der Dilettanten nicht haltbar sei.

Verhandlungen des Reichstags. Stenographische Berichte. 334. Sitzung, 16. 4. 1923, S. 10538. [DWDS] (digitale-sammlungen.de)Eine ausgiebige Debatte entspann sich bei diesem Punkt um die Frage der sogenannten Außenseiter, um die Frage des Einschubs von Herren, die nicht den regelmäßigen Ausbildungsgang des Auswärtigen Dienstes durchlaufen haben. […]Es wurde festgestellt, daß nicht weniger als zehn der wichtigsten Stellen unseres Außendienstes heute in der Hand von sogenannten Außenseitern sind, und es bestand darüber Übereinstimmung, daß es naturgemäß zu Verstimmungen und Enttäuschungen führen muß, wenn eine Stelle frei wird und eigentlich unmotiviert mit einemmal ein Außenseiter hereingeschoben wird, um so mehr, wenn dann Erwägungen angestellt werden, ob dieser Einschub durchaus und nur aus sachlichen Gesichtspunkten erfolgt sei.

Polytechnisches Journal 340 (1925), S. 13. [DWDS] (bbaw.de)Diesen Begriff erfaßte zum ersten Male und gleich mit vollem Bewußtsein seiner umfassenden Bedeutung ein Außenseiter der Physik, der Arzt Robert Mayer, […]1814–1878, der ihn 1842 in seiner in Liebigs Annalen der Chemie und Pharmazie veröffentlichten Arbeit: „Ueber die Kräfte der unbelebten Natur“ bekannt gab.

Tucholsky, Kurt [Pseud. Ignaz Wrobel]: Außenseiter der Gesellschaft. In: Die Weltbühne 21/1 (1925), S. 360. (archive.org)[…]Ein Vaterlandskomplex mit Ladehemmungen, mit einer Fahne als Totem und Banken als Tabu, Urhorden, die ihre Kinder auffressen, Staaten, deren wahrhafter Ausdruck ihre Generale sind: bunt, dämlich, von den Kaufleuten dotiert und mit einer Verantwortungslosigkeit, die ihren Wunsch, zu töten, auf die Andern transponiert, die getötet werden. Innenseiter der Gesellschaft.

Berliner Tageblatt (Abend-Ausgabe), 8. 3. 1926, S. 4. [DWDS]Als Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten werden außerdem noch genannt: der Minister de Monzie , Louis Barthou und als ewiger Außenseiter der Generalresident in Marokko, Steeg.

Diederichs, Eugen: Aus meinem Leben. In: Oliver Simons (Hrsg.): Deutsche Autobiographien 1690–1930. Berlin 2004 [1927], S. 19274. [DWDS]Ich muß sagen, eigentlich kam ich zu meiner Verlegertätigkeit als Außenseiter und war völlig unbelastet von Geschäftsroutine. […]Gott sei Dank, ich mußte meinen verlegerischen Weg aus mir selbst heraus gestalten und selbst erst aus meinen Erfahrungen den Verlegerberuf erlernen.

UHU (Das neue Ullstein-Magazin) 5 (1928), Nr. 3, S. 42. (arthistoricum.net)Vielleicht wünscht sie sich sogar in dieser Minute […]– während Tante Luise fiebernd vor Erregung die Gans aufträgt – ein Kind, etwas Warmes, das ihr gehört, damit sie nicht am Heiligabend plötzlich allein und als eine Außenseiterin des Lebens dastehen muß.

Allgemeine Zeitung (Abendblatt) 132, 14. 1. 1929, Nr. 11, S. 7. (deutschestextarchiv.de)Dem zweiten Teil der Münchner Skiläufe war wieder herrliches Wetter beſchieden. […] In beiden Konkurrenzen gab es Ueberraſchungen, da glatte Außenſeiter als Erſte durchs Ziel kamen.

Verhandlungen des Reichtstags. Stenographische Berichte. 25. Sitzung, 13. 2. 1931, S. 1018. [DWDS] (digitale-sammlungen.de)Man führte diese Ermäßigung darauf zurück, daß die Außenseiterfabriken immer mehr im westlichen Industriegebiet an Boden gewönnen, […]und daß man, um größere Absatzmöglichkeiten für den Zementverband zu schaffen, eine Preissenkung herbeiführen müsse.

Archiv der Gegenwart 2, 19. 3. 1932, S. 233. [DWDS]Eines der schwersten Hindernisrennen der Welt, die Grand National Steeple-Chase von Liverpool über 7200 m, wurde am 18. März von Forbra aus dem Stalle Parsonage, einem Außenseiter, gewonnen.

Völkischer Beobachter, 2. 3. 1933, S. 3. [DWDS]Zwei Außenseiter stehen sich im Bantamgewicht gegenüber.

Völkischer Beobachter (Berliner Ausgabe), 1. 3. 1937, S. 5. [DWDS]Guter Sport wurde geboten, und da Favoriten- und Außenseitersiege sich abwechselten, herrschte eine ausgezeichnete Stimmung.

Die Zeit, 21. 8. 1952, Nr. 34. [DWDS] (zeit.de)In ihrem Privatleben muß sie aber auf guten Ruf halten, weil die Zeiten vorüber sind, wo Künstlern das Recht zugebilligt wird, als Außenseiter der Gesellschaft ein „lockeres Leben“ zu führen.

Die Zeit, 25. 6. 1953, Nr. 26. [DWDS] (zeit.de)Treffen die Berichte seines Stalles über die Arbeit der letzten Tage und Wochen zu, so hat auch er eine Außenseiterchance.

Die Zeit, 10. 7. 1958, Nr. 28. [DWDS] (zeit.de)[…]Kassenmäßig verfügt er also über ungefähr 8,5 Mrd., d. h. über rund 3 Mrd. mehr als die effektiven Ausgaben im Vorjahr. Bei den ständigen Umdispositionen in Organisation und Beschaffung können selbst Insider keinen eindeutigen Überblick über die tatsächlichen Ausgaben bis Ende März nächsten Jahres haben.

Die Zeit, 28. 8. 1964, Nr. 35. [DWDS] (zeit.de)Knöpfle hat den 1. FC Köln zur ersten Meisterschaft in der Fußball-Bundesliga geführt; am ersten Spieltag des zweiten Jahrgangs hat sein Verein jedoch gegen die Außenseiterin aus Berlin, die „Hertha“, verloren.

Die Zeit, 7. 5. 1965, Nr. 19. [DWDS] (zeit.de)Es gibt doch keinen Aktionär und kein Institut, das nicht schon einen Insider-Tip benutzt hat – oder es gern tun möchte.

Die Zeit, 18. 6. 1971, Nr. 25. [DWDS] (zeit.de)Noch vor fünf Jahren war der Name Georg von Holtzbrinck nur für Insider der Buch- und Zeitungsbranche ein Begriff.

Die Zeit, 18. 5. 1973, Nr. 20. [DWDS] (zeit.de)Daß den Transsexuellen andererseits die gesellschaftliche Außenseiterrolle psychische Pein bereitet, ist meist nur den Psychotherapeuten und den Betroffenen selbst bewußt.

Deutscher Bundestag: Plenarprotokoll Nr. 07/146 vom 30. 1. 1975, S. 10119. [DWDS] (bundestag.de)Er wird von Ihnen gescholten, er entgeht mit Mühe und Not einer Verurteilung, er erweist sich als ein Außenseiter, als ein Einzelgänger, statt daß Sie in Ihrer eigenen Fraktion einmal die Frage aufwerfen, wie Sie denn auf die Dauer diese Auseinandersetzung bestehen wollen.

Die Zeit, 13. 7. 1979, Nr. 29. [DWDS] (zeit.de)Und ihr, liebe Normalzuschauer, denen die Insideranspielungen nichts sagen, ihr armen Schweine, habt ihr wenigstens begriffen, in welchem Verhältnis der Leopold Lindtberg zum Ernst Busch, der Ernst Busch zum Hanns Eisler, der Hanns Eisler zum Walter Mehring stand?

Die Zeit, 7. 9. 1979, Nr. 37. [DWDS] (zeit.de)Er wird zum gesellschaftlichen Außenseiter, der sich machtlos der Gleichgültigkeit und Willkür der Behörden beugen muß.

Süskind, Patrick: Das Parfum. Zürich 1985, S. 230. [DWDS]Freundschaften oder nähere Bekanntschaften hatte er keine, achtete aber peinlich darauf, nicht womöglich als arrogant oder außenseiterisch zu gelten.

Berliner Zeitung, 6. 5. 1993. [DWDS]Nachdem sich die „rheinischen Frohnaturen" praktisch zehn Jahre lang Insiderwitze über 150mal pro Jahr erzählt haben, wollen beide Soloprojekte starten und gemeinsam erst mal nur im Fernsehen weiter auftreten.

Berliner Zeitung, 14. 8. 1993. [DWDS]Zwar waren ihre Namen zu DDR-Zeiten auch nur Insidern ein Begriff, doch die von ihnen entworfenen Kleider trug, wer sich Mode von Exquisit leisten konnte.

Berliner Zeitung, 9. 9. 1995. [DWDS]Auch die Sonderlinge und Außenseiter in seinen Stücken und Erzählungen gehören zu den Leisen, den Unscheinbaren, „Mittelmäßigen“.

Berliner Zeitung, 24. 10. 1996. [DWDS]Er sei ein Außenseiter, ein Eigenbrötler – und damit ziemlich unabhängig.

bild der wissenschaft (online), 1. 8. 1998. (wissenschaft.de)Jenseits von Pluto, dem bisherigen Außenseiter im Sonnensystem – das rötliche Fleckchen hatte die Tür zu einer neuen Klasse von Mitgliedern unseres Sonnensystems aufgestoßen.

Thüringer Allgemeine, 11. 8. 2000. [DWDS]Die zu DDR-Zeiten offenbar aus dem Westen zugezogenen Leute hätten nie Kontakt zum Dorf gefunden, seien immer Außenseiter geblieben.

Berliner Zeitung, 5. 2. 2001. [DWDS]Innerhalb der Schwesterpartei CSU in München wird sogar – so eine Insiderin – nur noch verständnislos der Kopf geschüttelt.

Der Tagesspiegel, 5. 8. 2001. [DWDS]Immer wieder waren Künstler, wie etwa Genet, Faßbinder, Koltés, fasziniert von der Welt des Verbrechens, verherrlichten teilweise den Kriminellen als ewigen Außenseiter, als Helden, gar als Engel.

Der Tagesspiegel, 4. 5. 2003. [DWDS]Da die 39-jährige Finanzfachwirtin im vorigen Jahr nicht an den nationalen Meisterschaften teilgenommen hatte, startete sie nur als Ersatzreiterin und hatte bei der Verteilung der Pferde durch die Trainer auch nur Außenseiter Argentum abbekommen.

Berliner Zeitung, 27. 12. 2003. [DWDS]Howard Dean hat sich vom Außenseiter zum Favoriten unter den Bewerbern um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten entwickelt.

Die Zeit, 12. 5. 2007, Nr. 20. [DWDS] (zeit.de)Werder Bremen, der Underdog und krasse Außenseiter holt 1965 den Titel.

Die Zeit, 4. 2. 2010, Nr. 06. [DWDS] (zeit.de)Zhadan, der in seiner Heimat auch ein gefeierter Lyriker und Sänger ist, erzählt Geschichten von Außenseitern einer Enklave, die vermutlich gar keine Innenseiter mehr hat oder niemals hatte.

Der Tagesspiegel, 22. 2. 2011. [DWDS][…]Als Odyssee anderer Art erscheint Wolfgang Herrndorfs vielgelobter Roman „Tschick“: Tschick und Maik, zwei jugendliche Außenseiter, machen sich im geklauten Lada auf nach Osten, um irgendwo im Nirgendwo die zur Metapher geronnene Walachei zu finden.

Der Spiegel (online), 27. 3. 2014. (spiegel.de)Forscher entdecken Außenseiter im Sonnensystem

[…]Astronomen haben am Rand unseres Sonnensystems einen neuen Zwergplaneten entdeckt. Er ist mindestens 80-mal so weit von der Sonne entfernt wie die Erde. Und vielleicht ist er nicht allein.

Die Zeit, 16. 12. 2015 (online). [DWDS] (zeit.de)Ein Insider für Kriminerds, eine Anspielung auf Nuschler Schweiger.

Müller, Ernst/Falko Schmieder: Begriffsgeschichte und historische Semantik. Ein kritisches Kompendium. Berlin 2016, S. 403.Dennoch sind es bis heute unter den Linguisten oft eher Außenseiter, die sich der Begriffsgeschichte und der historischen Semantik, die disziplinär zur Sprachgeschichtsforschung gehört, zuwenden.

Neue Westfälische, 14. 10. 2021. [DWDS]Der Stubenhocker mutiert zurück zum sozialen Außenseiter.